Hallo ihr lieben Leute, die ihr letzte Woche so zahlreich und interessiert Anteil genommen habt, am Liebesdrama in unserem Gartenteich, bei dem sich eine Kröte in unseren guten, alten Koi-Fisch Hektor verliebt hatte. Die Kröte war ihm auf den Kopf gesprungen und hatte ihn in ihrem Liebeswahn stundenlang fest umklammert.

Leider muss ich euch mitteilen, dass genau das eingetreten ist, was Ludwig Tent vom Osmerus‘ Blog als das Schwärzeste aller möglichen Szenarien beschrieb: Unser liebenswerter, treuer, neugieriger, alter Hektor hatte bei der Tortour durch den verwirrten Froschmann so schwere Verletzungen erlitten, dass er diesen vier Tage später erlag.

Hektor folgt nun seiner Koi-Fischfreundin Lilly nach, die wir vor exakt einem Jahr beerdigt hatten. Die beiden teilten mehr als 40 Jahre lang Tisch und Teich und waren unzertrennlich.

Wir vermuten, dass Lilly ebenfalls einer Krötenorgie zum Opfer fiel.

Beide sind nun wieder vereint und ruhen nebeneinander unterm Apfelbaum.

R.I.P., lieber Hektor ❤️

Meine Bücher ❤️

Ich will Euch mal wieder einen vom Gärtnern erzählen!

Da schreckt schon gleich der 1. Satz ab – stimmt’s?

Mich auch. Handelt sich nicht um meine Kernkompetenz.

Nichtsdestotrotz machen wir seit Jahren in Tomaten. Im ersten Jahr dermaßen erfolgreich – meine Urlaubsvertretung versorgte die halbe Nachbarschaft.

Im Jahr darauf lief die Zucht genauso grandios, allerdings ging es mir zunehmend auf den Sack, dass sich wegen der riesengroßen Pflanzen ab Ende Juli die Markise nicht mehr schließen ließ. Vor allem zur Mittagszeit nervte die verdammte Hitze!

Also beratschlagten mein Mann und ich über einen alternativen Standort für die roten Schätze.

Und damit ging die Kacke eigentlich los …

Im Frühjahr ’20 zogen zarte Jungpflanzen ganz nach hinten unters Dach vom Holzstapel. Dort waren sie so weit ab vom Schuss: Ich vergaß, sie zu gießen. Aus den Augen, aus dem Sinn – leider nahmen sie das krumm.

Meine Leute ebenfalls und ich versprach, mich fürs Jahr ’21 zu bessern. Täglich mit der Kanne nach hinten zu latschen, das Versorgen in die Morgenroutine einzubauen, wie Vögel füttern: Das klappte schließlich auch.

Weil ich aber aufgrund der Schelte und der Missernte besonders motiviert war, beschloss ich: Ab jetzt züchte ich alles selber!

Schön aus winzigen Samenkörnern – von Anfang an dabei sein! –

da kriegt man einen ganz anderen Bezug!

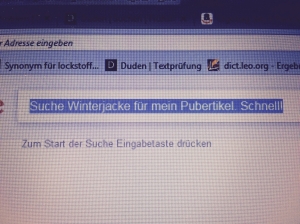

Zwecks des Eisprungs befragte ich das Internet. Bei zu früher Aussaat bestünde die Gefahr, dass sie vergeilen.

Vergeilen? Hilfe!

Ich wühlte abermals im Netz und erfuhr, dass es sich dabei keineswegs um einen anrüchigen Zustand handelte, sondern dass man das bei Pflanzen so nennt, wenn es zu dunkel ist. Sie suchen dann mit lange, dünnen Triebe nach der Sonne, deswegen sei es ratsam, erst Anfang März zu säen.

Um auf Nummer Sicher zu gehen, dass die Samen mit der Erde zu kräftigen Tomatenbabys kopulierten, säte ich erst am 31. März aus.

Und dass auch nur, weil mich meine Mutter daran erinnerte.

Hätte sie das nicht früher machen können?

War jedenfalls alles viel zu spät, die ersten Tomaten reiften Ende Oktober – das war kurz vorm ersten Frost.

Wenn etwas schief geht, gebe ich aber nicht auf, sondern will es im nächsten Anlauf besser machen! Also nicht nur die Lücken schließen, sondern obendrein noch kräftig steigern.

Mittlerweile befinden wir uns im Jahr ’22: Mein Mann kaufte im Internet Samen von alten Sorten.

Bei alten Sorten spricht man von alteingesessener Nutzpflanzen, die sowohl klimatisch angepasst sind, als auch (und das vor allem!): samenecht. Man kann sie selber aussamen und sich so sein Saatgut für das kommende Jahr selber züchten. Schluss mit dem alljährlich Kauf von F1-Hybriden – unabhängig sein. So der Plan.

Jedenfalls orderte mein Mann einen Satz mit 100 verschiedenen Sorten. Eigentlich schon dämlich, wir betreiben ja hier keine Gärtnerei. Die Samen kamen in einem kleinen Päckchen mit der Post. Jede Sorte in einem winzigen Tütchen, mini-futzelige Bildchen drauf, 6 Samenkörnchen pro Stück.

Mir schwante es schon …

Ich legte bereits Ende Januar los. Damit in meinen Mini-Gewächshäusern auf den Fensterbänken kein Platz verschwendet wurde, schnippelte ich Eier-Kartons zurecht. Ich füllte Erde ein – und wo ich einmal im Rausch war: die Samenkörner gleich hinterher. Weil ich dem Internetkauf nicht traute, gab ich auch ein paar F1-Hybriden mit in den Mutterboden.

Um die ganze Vielfalt auseinanderhalten zu können, steckte ich kleine Schildchen in jede Mulde und malte zusätzlich noch Lagepläne. Für den Laien sehen Tomatenpflanzen ja alle gleich aus.

Zuerst lief auch alles prima. Nach zwei Wochen spitzen die ersten zarten Blättchen und so erblickte ein Pflänzchen nach dem anderen das Licht meiner Küche. Ich versorgte sie liebevoll, ich sprach mit ihnen, wie man das halt so macht mit kleinen Kindern.

Dann kam der Moment, da ihnen ihre Wiegen zu klein wurden.

Draußen war alles zugeschneit und es dauerte ein paar Tage, bis ich genügend Töpfchen ausgebuddelt hatte.

Weil die Laufställchen nun aber verdammt viel Platz benötigten, passten sie im Verbund nicht mehr in meine Küchenfenster. Andere geeignete Zuchtfenster besitze ich aber leider nicht. Bereits nach zwei Tagen ging das mit dem Vergeilen los. Schwippelige hellgrüne Triebe, eindeutig: Die brauchten Licht!

Glücklicherweise setzte draußen Tauwetter ein, die Sonne kam zurück. Tagsüber trug ich die kleinen Pflanzen nun an eine windgeschützte Stelle hinters Haus, nachts holte ich sie in die warme Stube. Bereits am 2. Tag brachte ich die Namensschilder der alten Sorten durcheinander, am 3. Tag dann zusätzlich noch die Trennung von alten Sorten und F1. Egal: Kinder sind allesamt Kinder.

Ab da lief es recht gut. Etwa die Hälfte der kleinen Pflanzen überlebte die Tortour und wuchs kräftig heran. Dann kam der Mai: Zeit sie ins Freiland zu entlassen. In Kübeln unters Dach auf die Längsseite vom Haus.

Wie die Zinnsoldaten standen sie nun zitternd tagaus, tagein vor der Haustür, in einer langen Reihe bis zur Garage.

Nun erschloss sich mir auch, warum es gut war, dass die andere Hälfte es nicht geschafft hatte: Platz ist endlich.

Und dann ging der typisch deutsche Sommer los.

Ein Sommer, wie in meiner Kindheit: kalt, nass, Regen. Regen.

Die Tomatenzüchter unter Euch wissen, was das bedeutet.

Machen wir es kurz: Braunfäule, Krautfäule – alles, was Tomaten befällt, wenn das Wetter ist, wie es war, machte sich auf meinen Pflanzen breit. Ich war jeden Abend lange damit beschäftigt, schadhafte Früchte rauszuschneiden und von den Pflanzen die kranken Stellen zu entfernen, bevor die sich ausbreiten konnten.

Aufgrund meiner Daily Routine schafften es trotz der feindlichen Bedingen ab und an Tomaten bis zur Reife.

Alles in allem konnte man die Ernte jedoch vergessen und ich erkannte: Alte Sorten scheinen auch nicht widerstandsfähiger zu sein als Neuzüchtungen.

Bis auf eine Ausnahme. Galina! Die verhielt sich vom ersten Sproß an anders. Die runden Blätter sahen aus, wie die einer Kartoffel. Der Stamm wuchs kerzengerade in die Höhe, die Blätter blieben auch beim Reiben geruchsneutral und verströmten nicht den Geruch von frisch aufgeschnittenen Tomaten. Außerdem gab es nur einen schlanken Haupttrieb, es war nicht nötig, wilde Triebe auszugeizen.

Als sich endlich Blütenansätze zeigten, legte sich auch meine Sorge, es habe sich ein Unkraut unter mein Potpourri aus dem Internet gemischt. Blockierten schließlich drei Kübel an der Hauswand.

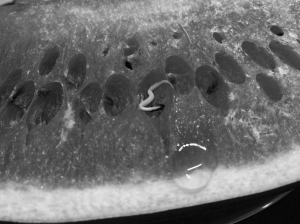

Die Früchte klein und gelb, stramm an einer Traube, ähnlich Cocktailtomaten. Galina opferte der Braunfäule zwar ihre Blätter, verteidigte aber ihren Nachwuchs.

Ganz dem ursprünglichen Plan folgend, beschloss ich, Galina weiterhin anzubauen. Zum Samennehmen war trotzdem Eile geboten, nicht dass auch Galina noch überrannt wurde.

Ich spähte drei besonders kräftige Exemplare aus, leider waren die noch ein bisschen grün. Besser ich gab ihnen noch zwei Tage am Strauch.

So weit kam es aber nicht – am nächsten Nachmittag waren die drei verschwunden.

Auf der Stelle trennte ich die nächsten drei Tomaten von ihrer Nabelschnur – auch wenn sie kleiner von Wuchs und grüner waren. Ich nahm die drei mit in die Küche und versteckte sie hinter der Mikrowelle. Sicher ist sicher.

War nicht sicher genug, am nächsten Tag waren die drei ebenfalls weg.

Langsam wurde ich ärgerlich, zumal draußen nur noch grasgrüne Kullern hingen. Ungeeignet für Saatgut.

Ich sprach ein ernstes Wort mit meinen Mitbewohnern und erklärten ihnen lautstark, warum es wichtig war, dass sie meine Pläne nicht weiterhin durchkreuzten!

Mein Pubi fand das unnötig; mein Kleinstes meinte, es würde auch Gurken mit zur Schule nehmen. Nur mein Mann unterstützte mich.

Als letzte Woche endlich wieder drei Früchte nachreiften, passte eigentlich alles. Sonnengelb, kräftig und makellos trug ich sie vorsichtig in die Küche. Doch als ich gerade das Messer ansetzen wollte – klingelte das Telefon. Für den Rest der Woche war ich mit einem Job beschäftigt. Die Tomaten versteckte ich: An drei verschiedenen Plätzen im Erdgeschoss!

Jetzt hatte ich nun letzte Woche so konzentriert gearbeitet – ich erinnerte mich schlicht nicht mehr der sicheren Plätze. Nur eine Einzige ist wieder aufgetaucht!

Die liegt gerade neben mir auf der Tastatur!

Die begleitet mich jetzt so lange, bis ich mich gleich um sie kümmere!

Die lass ich jetzt nicht mehr aus den Augen!

Ich geh noch kurz mit ihr aufs Klo, dann stöpsel ich das Telefon aus und auch die Türklingel!

Selbst wenn Feueralarm losjault: Ich bin nicht da!

In Deutschland ist alles intensiv beregelt und selbstverständlich bleiben auch im Mülleimer keine Fragen offen. Wir sortieren in kunterbunte Eimer – Farblegende nebst Erklärung schenken wir uns, wir Bürger können das!

Die Familie meiner Kollegin geht sogar besonders sorgfältig vor: Die putzen ihren Müll, bevor sie ihn wegschmeißen! Da wird der Joghurtbecher gespült und der Aludeckel vom Plastik gezupft: Soll ja beim Recycling keine Verunreinigungen geben!

Im Moment überlegt die Kollegin allerdings, ob es nicht ratsamer sei, künftig gleich ganz auf Joghurt verzichten. Die Familie sammelt noch die Argumente.

Nun haben wir uns ein wenig auf den Stoff eingestimmt, kommen wir zu dessen Abfuhr. Auf die Zeiten ist Verlass, da muss schon höhere Gewalt passieren, damit was außer der Reihe läuft.

Oder was Entzückendes: Feiertage! (HURRA!) – da verschiebt sich’s auch schon mal. Dann allerdings geplant und anscheinend mit System, der kundige Müllmacher kann das irgendwo einsehen.

Also anscheinend, der Kundige und irgendwo!

Merken Sie schon: ich nicht. Kann die Pfingstsamstage gar nicht zählen, an denen ich früh aus dem Tiefschlaf gerissen aufrecht im Bett saß, weil die Müllabfuhr draußen die Tonnen durch die Gegend schmiss. Unsere nicht dabei: so eine Scheiße.

Indes wunderte ich mich immer mehr, wieso mein Nachbar das mit den Tonnen drauf hatte und seine immer passgenau auf Termin am Bordsteig platziert. „Musst du App runterladen, da steht alles drin!“, meinte er. „Oder du fragst mich.“

Ich entschied mich fürs Fragen, das ist auch geselliger.

In der Theorie klingt der Plan gut, praktisch scheiterte er daran, dass, wenn mir gar nicht in den Sinn kommt, dass ich eine Frage stellen müsste, ich die auch nicht anbringe. Ging also alles im gewohnten Trott weiter: Feiertag, Müllabfuhr – Mischpoke und Eimer pennen.

Jetzt werde ich aber auch älter und lerne dazu. Innerlich war ich fast bereit, mir die schlaue MüllApp aufs Handy zu ziehen – mir war nur nicht klar, wo ich die herkriege. Den Städtischen schien das Problem auch zu dämmern, denn eines Tages hing dieses durchdachte Erinnerungsschildchen an meiner geleerten Tonne, mit QR-Code für den direkten Zugriff:

Ich also flugs die App installiert. An den nächsten drei Wochenenden klingelten die mich jeden Sonntag früh um 7:00 wach, um mich zu erinnern, dass ich ja nicht vergessen sollte, Montag den Eimer an die Straße zu rollern!

Ey …

Das habe ich mir deswegen drei Ruhetage lang gefallen lassen, weil ich nicht fand, wo man das abstellen konnte. Jeden Sonntag – während draußen der Hahn plärrte – fummelte ich an einem anderen Knopp. Einschließlich „Stumm-Schalten“ – brachte alles nichts: Sonntag drauf, Schlag Sieben: neuer Terror.

Nach besagten drei Arbeiterfeiertagen war ich drauf und dran, die App wieder zu löschen. Natürlich unter reger Kommunikation mit der Familie, in deren Verlauf auch ein paar Beleidigungen ausgetauscht wurden, woraufhin sich mein Kleinstes der Signaltöne annahm.

Jetzt spricht die App jedenfalls nicht mehr. Optische Erinnerungen gab es schon vorher keine, jedoch kann ich jetzt gezielt nachlesen, wenn ich mir unsicher bin. Theoretisch war ich mit der halben App also nur einen winzigen Schritt weiter, in der Praxis hatte ich mich aber so intensiv mit dem feiertäglichen Sonderleerturnus befasst, dass ich es jetzt drauf habe: Ich gucke einfach immer, wenn ein Feiertag ansteht, ob sich was ändert!

Wäre ja nun eigentlich alles gesagt und man könnte meinen heutigen Beitrag als Werbung für die App der Städtischen betrachten …

Doch Montag trug sich Folgendes zu:

Die Müllabfuhr traf pünktlich um 8:00 Uhr zum Mülleimer-Halma ein. Es goss in Strömen und laut meiner WetterApp sollte das auch den ganzen Tag lang so bleiben. Ich also in der Kaffeepause kurz raus, gelbe Tonne von neben der Haustür unter den Arm geklemmt und damit zur Straße gesaust, um die Gelbe statt der Grünen dort zu lassen.

Die Braune würde zwar am nächsten Tag auch dran sein, aber das konnte ich später erledigen. Hauptsache schon mal einen nassen Weg erledigt!

Schnell wieder rein und genüsslich eine Runde den Hintern auf dem Schreibtischstuhl plattgesessen. Keine zehn Minuten später dürstete mich erneut nach einem Kaffee und ich begab mich zur Tränke. Während der eintröpfelt, schaue ich immer aus dem Fenster, weil Gucken ins Grüne entspannt die Augen. Auch die Nachbarn gegenüber hatten die Eimer schon gewechselt. Die grüne Tonne war von der Straße verschwunden, stattdessen standen die Gelbe und die Braune einträchtig nebeneinander im Regen. Ich beugte mich ein wenig vor, um weitere Häuser ins Blickfeld zu bekommen. Bei den schrägen Nachbarn rechts und links lümmelten auch komplett durchcolorierte Eimerreihen am Bordstein.

Da hatte ich gleich früh richtig schön für Stimmung gesorgt und den Nachbarn die Schrittzähler hochgescheucht.

Wohl weil das so nett von mir war, hörte es kurz darauf auf zu pissen.

Das freute mich, ich hatte einen Termin in der Stadt, jetzt konnte ich das Fahrrad nehmen. Packte also fix meine Plörren zusammen und schwang mich in den Sattel. Ich war schon den halbe Berg hinunter geritten, da fiel mir plötzlich auf, dass vor fast jedem Haus der gelbe und der braune Eimer standen. Hatte ich etwa die ganze Straße verrückt gemacht? Diese Woche beglückte uns doch gar keinen Feiertag. Oder doch? Seit wir Pandemie haben, weiß ich nicht mal, in welchem Jahr wir leben. Sollte ich umkehren und sicherheitshalbe auch meine Grünzeug-Tonne platzieren?

Mittlerweile war ich unten angekommen. Runter gehts halt schnell. Kurz vor der Kreuzung stoppte ich: die MüllApp befragen. Handy raus – kein Netz. So viele Leute konnten sich nicht irren! Also strampelte ich den Berg wieder rauf. Das dauerte eine Weile, die Sonne kam raus, ich schwitzte schön.

Vorm Haus im Wlan dann doch noch die App gecheckt: Abfuhr selbstverständlich erst morgen!

Hatte ich den ganzen scheiß Berg für die Katze bezwungen!

War ich vermutlich die Einzige, die meine Pisswetter-Aktion vom Morgen wirklich gestresst hatte.

Wo wir das Lehrbeispiel mit der Schadenfreude nun auch behandelt haben: Was will sie denn jetzt noch?

Leute, das ist halt immer noch nicht alles!

Heute kündet der Kalender jedenfalls von Dienstag: dem reguläre Abholtag der zwei strittigen Mülleimer. Ist auch schon ein paar Stunden her, dass die Müllabfuhr draußen randalierte.

Gerade wollte ich meine beiden Tonnen reinholen, was mussten meine Augen schauen?

Nur eine Tonne leer!

Die braune Tonne noch randvoll!!

Da hatte ich mich so intensiv mit dem Müllthema auseinandergesetzt, wie mit Sicherheit kein Zweiter hier auf meiner beschaulichen Straße – und dann lassen die Hornochsen ausgerechnet meinen Eimer stehen?

Es dankt einem einfach keiner. Am besten, ich lasse es wieder laufen wie früher.

Da rege ich mich auch weniger auf!

Hi Leute,

ich will Euch noch mal einen vom Gärtnern erzählen! Hatte mich ja letztens mit den Tomaten so schön ins Beet reingedacht. Außerdem muss man auch manchmal seine Standbeine neu kreuzen, kann ja nicht immer nur vom Fahrradfahren und vom Einkaufen erzählen. Per Dekret überstandene Pandemie hin oder her.

Ich esse nicht nur gerne Tomaten, ich mag auch gern Salat. Da ich nur ein Mal wöchentlich zum Shoppen aufbreche – und das noch dazu mit dem Fahrrad – liegt es auf der Hand, das Grünzeug selber anzubauen.

(Dass auch heute trotz thematischen Wechsels Fahrradfahren und Lebensmittelbeschaffung untergebracht sind, beschert mir im Herzen eine warme Zufriedenheit)

Konkret dreht sichs heute um Schnecken.

Wie man die aus dem Gemüsebeet fernhält, habe ich noch nicht herausgefunden. Der theoretischen Ansätze gibt es reichlich: Von Sägespäne ausstreuen oder Kaffeepulver, über Bierfalle, Zerteilen, bis hin zum Auslegen von Schneckenkorn. Von rückwärts betrachtet alles sehr brutale Unterfangen. Die Mittel hingegen, die keinem der Phlegmatiker an die Schleimhaut gehen, „helfen“ dafür nichts. Zumindest nicht, wenn sich solche Massen zum großen Fressen versammeln wie bei mir.

Ich jedenfalls kann keine Schnecke töten. Ich spreche sogar mit denen. Also ich schimpfe, während ich sie am Schlafittchen aus der Nervzone verfrachte, dass sie gefälligst Gras spachteln sollen.

Evolutionär ist das auch nicht zu viel verlangt, das begründet sich schon damit, dass Schnecken seit 500 Millionen Jahren über die Erde kriechen, hingegen sich erst 200 Millionen Jahre später der Mensch dazugesellte. Und da betrieb der noch lange keinen Ackerbau!

Mittlerweile haben uns die Schnecken dermaßen überrannt: Nicht mal mehr Schnittlauch und Zwiebeln gedeihen in meinem Hochbeet.

Doch der personalisierten Werbung in den sozialen Netzen sei es gedankt: Letztes Frühjahr las ich einen Artikel über die ultimative Schneckenbarriere: Eine Beeteinfassung aus Kupfer!

Kupfer könnten Schnecken angeblich nicht überwinden; wenn sie feucht drüber schleimen, würde ihnen das eine Art Mini-Stromschlag verpassen.

Klang logisch. Wenn man mit der Zungenspitze sacht gegen die Gießkanne titscht, kribbelt das auch so komisch.

Kupfer, das Fort Knox des Gemüsebeets!

Flugs dem Gatten erzählt und der stante pede recherchiert, wo man eine Einfassung aus der Wunderwaffe ohne Blutvergießen herkriegt.

Leider scheiterte das Unterfangen gleich während der nächsten Viertelstunde am Preis. Für 600 Oken ließe sich der Salat vermutlich für die nächsten Jahre bis auf den Küchentisch liefern lassen.

Doch dann fiel der Blick meines Mannes plötzlich auf unser Carportdach. Das ist rundherum mit Kupfer verkleidet. Konnte es etwas Passenderes geben?

Weil wir mal wieder im Lockdown lebten, graste ich im Internet nach schwarzen Maurerkübeln. Die sind viel günstiger als riesige Blumenkästen. Ich bestellte einen 10er Satz, der wurde auch zügig per Spedition geliefert. Eine Woche später kam die gleiche Fuhre noch einmal – weil der Rückversand aber so teuer gewesen wäre, durfte ich alle behalten.

Das freute mich, trotzdem wollte ich mich nicht gleich zu Anfang übernehmen und platzierte nur das Starterset auf dem Dach.

Die Beschaffung der Erde gestaltete sich ebenfalls schwierig: Pro Kübel gingen drei 40l-Säcke drauf. Ins Auto passten aber nur zwölf je Fahrt. Weil alles zusammen kräftig ins Geld ging, mischten wir die Befüllung selber. Unten rein kleingeschnittenen Zweige, dann eine Lage Grünschnitt und Kompost, gefolgte von einer dicken Schicht Mutterboden aus dem Garten und nur zuoberst, für die zarten Wurzelchen am Anfang, ein paar Zentimeter Blumenerde aus dem Sack. Samen in den Boden, fertig.

Alles klappte prima, selbst die zwei Freischwimmertage infolge des Unwetter vom Juni verkraftete mein buntes Salatgemisch besser als mein Keller.

Kurz darauf begann die Ernte und wir schwelgten bis zum Urlaub in den feinsten Salaten. Es gab Ruccola, Kopf-, Eisberg- und Pflücksalat und noch ein paar andere, deren Namen ich vergessen habe. Ein grünes Gedicht!

Pünktlich zu Urlaubsbeginn waren die Wannen abgeerntet. Als ich mit dem letzten Kopfsalat im Arm vom Dach steigen wollte und über die halb zugewachsenen Trittsteine balancierte, die zum Schutz der klassischen Dachbegrünung auf Höhe des Fensters liegen, knackte plötzlich etwas laut unter meinem Schuh. Klang wie das Haus einer Weinbergschnecke, fühlte sich auch so an. Mich durchzuckte es.

Sacht hob ich meinen Fuß. Die Szenerie glich einem Massaker: Die arme Schnecke total zermatscht. Das tat mir fürchterlich leid, wenigstens hatte sie nicht gelitten. Aber wie, zur Hölle, war die aufs Kupferdach gekommen??

„Wird vom Baum gefallen sein“, meinte mein Mann.

„Oder eine Krähe hat sie hingetragen“, überlegte mein Kleinstes.

In dem Moment rauschte mein Pubi in die Küche, er war auf Nahrungssuche. „Wo wir gerade beim Thema sind! Du könntest die Schnecken auch kochen. Aber würz gescheit!“

Das Kleinste schüttelte sich. „Ich will keine Schnecken essen!“

„Muscheln isst du doch auch! Schlabberzeug zwischen harter Schale. Ist auch nichts anderes.“

„Die gucken aber nicht so süß.“

„Wenn die Mutter nicht wieder am Salz spart, schmecken die bestimmt lecker!“

Nach den Sommerferien kletterte ich erneut aufs Dach und vollzog die Nachsaat: prognostiziertes Ernteglück für in sechs Wochen .

Weil es unterdessen ständig regnete, sodass ich mir das Gießen sparen konnte, kümmerte ich mich nicht. Lediglich nach vierzehn Tagen spitzte ich kurz von der Leiter, ob die Samen aufgegangen waren. In sämtlichen Maurerwannen sprießte es gleichmäßig zart und grün: Mir tropfte im Voraus der Zahn.

Irgendwie hatte ich dann mal wieder eine Menge um die Ohren und erst nach mehr als zwei Monaten fiel mir der Salat wieder ein!

Mitten im Satz sprang ich vom Schreibtisch auf, schnappte mir in der Küche eine Schüssel und kletterte aufs Dach. Voll der Vorfreude.

Wohl weil ich den Job gedanklich mitgezerrt hatte, peilte ich das Übel erst, als ich mit der Schere in der Hand vor der ersten Wanne niedergekniete. Die war voller Schnecken!

Die zweite auch!

In allen Wannen! Kriechende Heerscharen!

Mit Haus und ohne! Kein einziges grünes Blatt!

Kupferblech hält jedenfalls keine Schnecke auf!

Das habe ich gerne für Euch ausprobiert, Leute ❤

Gestern habe ich früh mal wieder kräftig prokrastiniert. Anstatt mich mit einer Neuausrichtung auseinanderzusetzen, schwatzte ich online mit meiner Freundin Sonja.

Wir tauschten uns interdisziplinär auf Threema aus und zur Verdeutlichung ihres Standpunkts schickte sie mir irgendwann ein Foto, auf dem sie die wichtigsten Passagen eines Textes mit grünen Pfeilen markiert hatte.

Ich war überrascht. „Wie hast du das mit der Bildbearbeitung hingekriegt? Das will ich auch können! Erklär mal!“

„Hä?“, fragte Sonja. „Ich verstehe nicht, was du nicht verstehst.“

„Ich kann Bilder nur über Whatsapp verzieren.“

„Na und? Reicht doch.“

„Nein, reicht nicht! Ist umständlich.“

Danach passierte erst mal eine Weile nichts, Sonja schien abgetaucht.

War sie aber nicht! Ein halbe Stunde später – ich hatte endlich in meine Arbeit gefunden – rumpelte meine Telefonzelle. Eine Meldung nach der anderen rauschte rein: Sonja hatte mir eine detaillierte Dokumentation erstellt!

Im Geiste sah ich mich sogleich als jubilierenden Crack der Threema-Bildbearbeitung! Ich schickte Sonja 1000 Küsse durchs www.

Gleich nach meiner Liebesbekundung probierte ich den Leitfaden aus.

Funktionierte aber nicht. Ich konnte keinen einzigen Screen umsetzen.

Sonja reichte es schließlich. „Du mit deinem bescheuerten IPhone! Kauf dir endlich was Gescheites!“

Wir debattierten kurz, das lasse ich aber weg – bei Handys kommt es eben darauf an, welchem Lager man angehört.

Sonja wäre nicht Sonja, hätte sie nicht noch einen weisen Ratschlag für mich gehabt. Einen, den ich wirklich gar zu gern in die Tat umsetze! „Schreib einen Blogbeitrag und frag deine Leute! Die wissen immer Rat!“

So wende ich mich nun vertrauensvoll an Euch.

Liebe Leute,

Kann mir einer erklären, wie ich bei Threema ein Bild befummele, ohne es vorher umständlich einem aus der Familie per Whatsapp zu schicken? Das führt nämlich häufig zu Missverständnissen, gerne schlimmer. Meinem Pubi habe ich beispielsweise letztens eines in die Schule gesandt. Während der Mathe-Klausur. Das regte ihn ziemlich auf, vor allem aber den Lehrer. Zusätzlich sorge ich mich nun auch noch ums Zeugnis …

Kann mir jemand helfen?

Mein Pubertikel fährt seit einer Weile jeden Morgen mit dem Auto nach Düsseldorf. Wie das bei jungen Menschen häufig ist, braucht er viel Schlaf. Deshalb reizt er seine Abfahrtszeit bis zum Gehtnichtmehr aus. Gerne auf unter Null – aber das muss er selber wissen, er ist alt genug.

Weil er nun frühmorgens so gestresst ist, frühstückt er im Stau. Eine Schale Müsli mit viel Milch – lagert während der Fahrt im Flaschenhalter der Konsole. Wegen der Balance eignet sich dafür nicht jede Schüssel: Es muss eine mit einem kleinen Standfuß sein! Dann schwappt das auch in der Kurve nicht über. Außer bei Vollbremsung – gegen so viel Schwung ist kein Fuß gewachsen.

Weil mein Youngster es außerdem als überflüssig ansieht, abends seine Tasche mit rein ins Haus zu nehmen, hat er morgens auf dem Weg zum Parkplatz schwer zu schleppen. Tagesaktueller Buchbedarf, Brotdose, unterm Arm zwei Trinkflaschen- oben auf dem Turm trohnt sportlich die Müslischale.

Da geht schon mal was schief. Kurz vorm letzten Lockdown fiel dem Knaben alle paar Tage eine runter. Wir kamen porzellanmässig zwar noch klar, aber weil ich mich sorgte, erstand ich am allerletzten offenen Tag in einem Ramschladen, als ich noch eilig Acrylfarben für das Kleinste einkaufte, zwei Schüsseln. Erst mal nur zwei, sollte sich stilistisch ja in unseren Haushalt einfügen.

Daheim angekommen kriegte ich bald einen zuviel. Die dickärschigen Hochwänder passten mit den Füßen nicht in das Nest vom Flaschenhalter – und was noch viel schlimmer war: deren moderne Schlammfarbe ganz und gar nicht zu meiner alten Holzküche!

Ließ sich aber leider nicht mehr korrigieren, die Läden waren ja nun alle dicht.

Nichtsdestotrotz veränderte mein Pubertikel nichts an seinen Lastenwegen und so schrumpfte unsere Schüsselbestand weiter zusammen. Das ging so weit, dass der Bengel eines Morgens die Lieblingsschüssel vom Gatten aus der Spülmaschine fischte.

„Was wird das?“, ranzte der ihn auch sogleich an.

„Du willst ja wohl nicht, dass ich in der Schule vor Hunger nicht denken kann!“, blaffte der Knabe zurück.

„Wehe du schmeißt meine Schüssel runter!“ Villeroy & Boch übrigens, Farbe Tannengrün.

„Doch. Am besten ich werf sie zum Auto!“

Der Gatte ließ ihn trotzdem ziehen, Eltern fühlen sich eben für den schulischen Erfolg ihres Nachwuchses verantwortlich. Ging auch alles gut, bis zum Abend.

Der Scheinwerferkegel schwenkte in die Einfahrt, mein Pubi stieg aus und suchte seine Plörren zusammen. Er stapelte seinen obligatorischen Turm, den trug er so, dass er die Schüssel unterm Kinn festklemmen konnte.

Er schwankte zur Tür und kriegte auch den Schlüssel heil aus der Hosentasche gefummelt. Dann machte er mit ausgestrecktem Arm einen Schritt auf den Abtreter zu – als plötzlich etwas schrill aufkreischte. Gleichzeitig spürte mein Pubi einen scharfen Schmerz in der Wade.

Erschreckt sprang er aus der Gefahrenzone, weswegen er mit der Schulter gegen den Türrahmen krachte, woraufhin es auch sogleich heftig schepperte und klirrte. Modell Tannengrün und der Löffel, beide mehr oder weniger im Eimer. (Die schwarze Nachbarskatze ist seitdem auch noch nicht wieder aufgetaucht!)

Ich tat jedenfalls so, als hätte ich nichts mitbekommen; der Vatter des Knaben weilte, Gott sei es gedankt, noch beim Broterwerb.

Am nächsten Morgen fuhr mein Pubi hungrig zur Schule.

Aber nur für eine Stunde. Den übernächste Sitznachbarn ereilte die Pandemie und so war es das erstmal für meinen Sohn.

Wohl weil ich das mit den Schüsseln to drive eh nicht hätte lösen konnte, machten die die Bildungsanstalt zu.

Die Institutionen meiner restlichen Familienmitglieder auch und so frühstückten wir nun jeden Morgen gemeinsam zu Hause. Müsli gab es aus Suppentellern oder wer wollte, gleich aus der Salatschüssel. Je nach Befindlichkeit und Fassungsvermögen der Personen.

Und dann geschah etwas für mich Unerwartetes.

Ich guckte mir die beiden vom kürzlichen Fehlkauf schön!

Jeden Morgen gefielen mir die Schlammfarbenen nun besser. Nach der vierten Woche fühlte ich mich dermaßen verzückt, dass ich zu meinem Mann sagte: „Wenn der Lockdown vorbei ist, fahr ich als allererstes wieder in den Ramschladen! Dort kaufe sämtliche Schüsseln auf, die die noch haben! Alle nehm ich!“

Hätte ich das mal besser für mich behalten!

Oder hätte ich mich zumindest wegen der Mengenangabe sozialer geäußert und dabei solidarisch an die Mitmenschen gedacht, denen sich unterm Lockdown ebenfalls ein Bestandsproblem an Müslischalen entwickelt hatten!

In der folgenden Nacht brannte der Laden nämlich ab!

Lichterloh!

Der ganze Gebäudekomplex!

Traurig betrachtete ich am nächsten Tag die Bilder vom Brand in der Tageszeitung. Weiter hinten lag ein Prospektbeileger drin. Ein einziger nur, lohnte sich ja im Moment nicht. War die Printreklame von ebenfalls einem Ramschladen, aber einem für Restposten. Weil der auch Lebensmittel im Sortiment hat, blieb der auch während des Lockdowns offnen. Gepriesen im Prospekt wurden Leinwände und Mist – ich interessierte mich nur für das Erste. Muss ja immer an Beschäftigungsnachschub für mein Kleinstes denken.

Ich also freudig in den Laden gesaust – hatten die sämtliche Regale mit Malerplane verhüllt. Nur die Lebensmittel im Eingangsbereich und mit Flatterband markierte schmale Gänge zu den Angeboten waren frei zugänglich.

Schnell ratterte ich mit meinem Einkaufswagen bis ganz nach hinten zu den Leinwänden. War ich aber die Einzige, Kunst ist eben nicht jedermanns Sache.

Auf dem Rückweg mit den Dingern ließ ich mir dann Zeit, die Schlange an der Kasse reichte bis weit in den Laden hinein. So kam es, dass ich auf eine gelupfte Malerplane aufmerksam wurde. Sie hing halb offen zwischen Gang und Flatterband, so als wenn einer sein Tippi zum Durchlüften aufgesperrt hätte. Was war hier los? Ich bückte mich, um reinspähen zu können:

Drei Müslischalen! Kunterbunt! Ganz allein! Aus Steingut!

Mein Herz machte einen freudigen Satz!

Wenn das kein Zeichen war!

Vorsichtig angelte ich die Schalen raus und setzte sie in den Einkaufswagen. Dann schön gemächlich damit zur Kasse gerattert, nicht dass noch was kaputt ging.

„Wo haben Sie die denn her?“, fauchte mich die Kassiererin an. „Das ist verboten!“

„Die Plane war offen, ich hab nichts gemacht!“, verteidigte ich mich erschrocken.

„Dann hat jemand anders die Plane aufgerissen. Ist aber trotzdem verboten. Darf ich Ihnen leider nicht verkaufen, junge Frau.“

„Aber ich brauch die so dringend. Mein Sohn hat alle paar Tage eine fallen gelassen. Wir haben keine einzige mehr! Und die Läden sind doch schon ewig zu“, brach es aus mir heraus.

„So einen habe ich auch daheim! Packen Sie sie schnell ein, damit das keiner mitkriegt!“

Ich hätte die Kassiererin küssen können! War aber ebenfalls verboten. Vielleicht hol ich das nach, wenn der ganze Spuk vorbei ist.

Die Schalen jedenfalls: ein Gedicht. Fügen sich farblich harmonisch in meine alten Küche ein, Standfuß genau im richtigen Flaschenhalter-Durchmesser fürs Auto – als gehörten die schon immer zu unserem Interieur.

Normalerweise wäre hier jetzt Ende gewesen, sind ja alle zufrieden.

Doch das neue Schuljahr hat begonnen. Und mein Pubi tuckert morgens wieder nach Düsseldorf. Als er heute Morgen am Fenster vorbeifuhr, stand die Müslischale auf dem Autodach …

Wenn der Bengel heute heimkommt! Dem zieh ich die Hammelbeine lang!

Kann die eigentlich auch mal von was Anderem erzählen als vom Fahrradfahren und Einkaufen?

Kann die.

Wird aber eher mau, passiert ja immer noch nicht wieder so viel.

Bis auf letzten Feiertag, da war hier fett was los!

Los ging es damit, dass die WetterApp auf einmal 100% Gewitter verkündete.

Ich voll den Schreck gekriegt! Alle paar Minuten erneut das Wetter gecheckt: Nichts tat sich. Auf dem Bildschirm blieb es dabei: ab 22:00 Uhr Blitze und Schiffstauregen, die ganze Nacht lang.

Ich kriegte das Flattern und mein Mann sagte den Grillabend mit seinen Jungs ab. Meine Freundin Moni fragte irritiert, weswegen wir uns so übers Wetter aufregen würden. Gewitter wären doch eine gemütliche Naturerscheinung, sofern man im trockenen Haus säße.

Doch genau da hakt es bei uns!

Trotz dass wir auf einem Berg wohnen, laufen hier in den umliegenden Häuser bei Unwetter die Keller voll. Das Wasser, das drinnen landet, stürzt nicht etwa als Lawine durchs Fenster – nein: Es kommt von unten. Aus der Kanalisation, aus den Kabelschächten, den Wänden …

Woran liegt das?

In unserer beschaulichen Stadt wird das mit dem Abwasser offensichtlich von Schildbürgern geregelt. Eine grüne Fläche nach der anderen wird bebaut und versiegelt. Schön mit Häusern, Garagen und Nebengelass und drumherum alles gepflastert, wie man das heute gerne hat. Das Niederschlagswasser, das ursprünglich im Boden versickerte oder sich sonst wo seinen Weg suchte, wird schön geordnet der Kanalisation zugeführt.

Die Abwasserrohre sind in weiten Teilen aber noch die der urspünglich spärlichen Besiedelung der Gegend. Bei Starkregen ist die maximale Durchflussmenge in den Rohren schnell erreicht – und dann drückt das Wasser eben da raus, wo der Widerstand geringer. Wir und unsere Nachbarn sind somit Teil der städtischen Kläranlage, oder vielleicht werden wir auch als eine Art Staustufe betrachtet. Wenn zu viel da ist, wird bei uns zu Hause zwischengelagert, bis die Städtischen wieder genügend Platz haben. Ehrenamtliche Maßnahme, versteht sich.

Aber lassen wir das Theoretische mal beiseite und finden wir uns gemütlich zur Show in meinem Kellergeschoss ein!

Das letzte heftige Unwetter lag schon ein paar Jahre zurück und wir waren leichtsinnig geworden. Wir hatten zusätzliche Wohnbereiche in den Keller verlagert: Mit dem Schlafzimmer waren wir runter gezogen (Im Sommer ist das megageil!) und mein Mann hatte seinen Probenraum in den breiten Flur verlegt. Die Kinder werden eben größer, die freuen sich über mehr Raum alleine unterm Dach. Gibt Dinge, die will man als Eltern auch besser nicht mitkriegen!

Jedenfalls setzte an jenem Feiertagsdonnerstag mit einer halben Stunde Verspätung stürmischer Regen ein. Er peitschte an die Fenster, er drosch aufs Dach – weil aber kein Blitz zuckte und auch kein Donner krachte, flätzten wir relativ relaxt auf dem Sofa. Nach einer Weile ging mein Mann die Kellerräume überprüfen.

„Alles ruhig“, kam er kurz darauf zurück und nahm sich ein Bier.

„Muss das sein?“

Mein Mann nickte und entkronte die Flasche.

Der Regen drosch weiter ungebremst aufs Land. Plötzlich befahl mir eine klare Stimme im Kopf: „Marsch, in den Keller!“

Normalerweise höre ich ja nicht, wenn mir einer was anschafft – aber beim Keller krieg ich das große Rennen!

Zuerst sauste ich in die Waschküche. Da ist wenig zu tun, das geht schnell: Teppich einrollen, der da zum Höhenausgleich über der Sickergrube liegt; Bügelbrett und Bügeleisen raus auf die Kommode und zum Schluss die riesige schwarze Baumarktwanne so unterm Waschbecken positionieren, dass sie das überlaufende Wasser auffängt!

Anschließend in den Vorratskeller!

Da lagerte alles – schön wie beim Sitzkreis – auf dem Fußboden.

Ich stieß einen fäkalen Fluch aus. Solchermaßen motiviert begann ich dann eilig, Türme aus Sport- und sonstigen Taschen zu schichten, die meine Leute – einschließlich meine Wenigkeit – für gewöhnlich dort bis zum nächsten Gebrauch zwischenlagern. Es galt, so viele textile Behältnisse wie möglich aus der bodennahen Gefahrenzone in Sicherheit zu schaffen!

Im Lauf der vergangenen Unwetter hat sich bei uns eine Routine im Handling der Situation eingespielt: Während ich mit den Plörren im Keller beschäftigt bin, beobachtet mein Mann die Straße. Sobald sich die Wassermassen, die rechts und links am Bürgersteig den Berg heruntergeschossen kommen, in der Straßenmitte vereinigen, begibt man sich besser mit allen verfügbaren Mann, bewaffnet mit Eimern, Schüsseln und Lappen, runter. Hatte ihm der Nachbar gleich nach der feuchten Feuertaufe in unserem ersten Sommer hier verraten.

Mir ist solche Beobachterei zu meditativ – zumal die Straße nachts stockfinster liegt.

Ich achte stattdessen lieber auf die Geräusche im Haus.

Gurgelt der Küchenabfluss, bleiben noch exakt drei Minuten, bis es zur Sache geht.

So auch dieses Mal.

Das Spülbecken rülpste. „Gleich kotzt es!“, rief mein Mann runter.

„Habs gehört!“, rief ich rauf.

Während ich noch geschwind die Fließbarrieren aus alten Bademänteln auslegte, die sich in der Vergangenheit bewährt hatten, damit sich die Suppe nicht unkontrolliert im ganzen Kellergeschoss ausbreitet, baute mein Mann seinen Proberaum ab. Weil ihm das so früh einfiel, quoll das Wasser bereits aus der Wand, als er gerade mal die am tiefsten stehenden Gerätschaften auseinandergenommen und in den Heizungskeller bugsiert hatte. In drei Minuten schafft man halt nicht viel.

Wie es dann in seinem Reich weiterging, weiß ich nicht genau, denn in der Waschküche setzte Plätschern ein!

Das Waschbecken lief über. Gleichzeitig richtete sich ein Springbrunnen aus der Sickergrube auf – ein echt schönes Schauspiel. Romantisch wie in Sanssouci, fehlten nur die Fanfaren.

Ich hielt es für besonders pfiffig – im Nachhinein entpuppte es sich als ziemlich doof: Diesmal wollte ich das Wasser daran hindern, die komplette Waschküche zu fluten und legte die schwere Mantel-Fließbarriere knapp hinter der Fontäne aus.

Schnell stieg der Pegel an und ich begann zu schöpfen. Mit der Rührschüssel in zwei Eimer, schnell waren beide voll.

Ich hievte sie auf und watete durch den Flur zur Treppe. Im Erdgeschoss kippte ich den ersten Eimer ins Klo – da lief die scheiß Brühe nicht mehr ab! Im Gegenteil!

Es kam noch mehr von unten hoch!

Braune Suppe!

Bis zum Schüsselrand!

HILFE!!

„WOHIN MIT DEM WASSER?“, brüllte ich. Zur Haustür raus ging nicht, davor stand es ebenfalls zentimeterhoch. Hatten wir bei unserer allerersten Überschwemmung nämlich mitleidig hereingelassen.

„Kipp in den Wirlpool! Wird der wenigstens endlich mal genutzt!“

Ich schleppte meine Ladung also wieder nach unten und watete den Gang nach hinten. Als ich die Sauerei auf Höhe der Waschküche blickte, erkannte ich, dass der Kampf dort eh verloren war und entschied, meinen Mann im vorderen Teil zu unterstützen, denn dort kam Wasser aus drei Räumen an. Deshalb ließ sich dort auch besser schöpfen, denn hinter dem künstlichen Bademantelstaudamm sammelte sich das Wasser 10 cm hoch.

Schnell hatten wir zu optimalen Arbeitsteilung gefunden. Mein Mann schöpfte und ich schleppte. Zwischen den dicken Mauern ist halt wenig Platz. Wir schwitzten beide wie die Tiere.

Endlich, als der Whirlpool schon eine gute Füllmenge aufwies (wäre das Wasser klar gewesen, hätte man nach getaner Arbeit gut darin baden können), hörte das Plätschern in der Waschküche auf. Der Springbrunnen im Waschbecken beruhigte sich und auch der in der Sickergrube nickte ein.

Nach einer weiteren halben Stunden floß auch bei uns im vorderen Teil kein Wasser mehr nach und wir inspizierten die restlichen Räume. Im Vorratskeller standen die üblichen Pfützen, zum Glück war der ehemalige Kühlraum – in dem meine hochgeschätzte und seit Generationen weitervererbte Weihnachtdeko lagert – wie gewöhnlich trocken geblieben. Heizungskeller und Schlafzimmer ebenfalls.

In der Waschküche war das Wasser mittlerweile durch die Sickergrube abgeflossen – die Eisentür zum Kriechkeller hielt mein Mann geschlossen: „Auf die Schweinerei hab ich heute keinen Bock mehr, da guck ich erst morgen rein!“

Mich freute das, denn normalerweise ergoss sich beim Öffnen von dort eine Schlammlawine.

Es war mittlerweile halb zwei Uhr, wir waren durch …

Am nächsten Morgen waren wir dermaßen mit Aufräumarbeiten und erweitertem Informationsaustausch mit der Nachbarschaft beschäftigt: Wir vergaßen den Kriechkeller völlig. Erst am 3. Tag fasste sich mein Mann ein Herz!

Die nur einen Meter dreißig hohe eiserne Tür, die sich unter der Treppe befindet, kreischte und schrappte fürchterlich. Sie ließ sich nur mit vollem Körpereinsatz bewegen. Feuchtmoderiger Gestank aus zehn Verliesen schlug uns entgegen. Nicht bloß ob des wallenden Dunstes hielt ich die Luft an!

„Das gibt es doch nicht!“ Mein Mann riss mir die Taschenlampe aus der Hand.

„Liegt einer drin? Sind Fische mitgekommen?“ Entsetzt versuchte ich, an meinem Mann vorbei zu spähen. Ich konnte nichts erkennen, sein zusammengefalteter Körper füllte den Hohlraum unter der Treppe nahezu vollständig aus. „Jetzt sag schon! Was siehst du??“

„Das machen wir jetzt immer so!“ Mein Mann schraubte sich aus dem Hohlraum. “Das Wasser ist weg, kannst deine Eimer wieder wegstellen.“

Manchmal gibt es eben nichts Besseres, als der alten Weisheit zu folgen: „Lass’ liegen, erledigt sich von selbst!“

Trotzdem ist uns mal wieder klar geworden: Wir müssen uns besser vorbereiten! Mein Mann hat nunSandsäcke geordert und eine Tauchpumpe.

Sandsäcke hatten wir zwar schon nach der letzten Überschwemmung gekauft – finden wir aber nicht wieder.

Dieses Mal werd ich sehr gut darauf aufpassen!

Bleibt bloß noch die Frage: Wohin dann mit den gefüllten Sandsäcken? Wo lagern wir die in Friedenszeiten?

Jetzt fällt es mir auch plötzlich wieder ein …

Genau das war der Grund, warum die letzten verloren gingen!

Ich war mal wieder Grundnahrungsmittel shoppen. Muss ich von erzählen, passiert ja noch nicht wieder so viel!

Jedenfalls ich zur wöchentlichen Schlacht in den Laden geschneit. Ging auch alles recht flott – ich hab’s eben raus, wann nicht so viele Mitbewerber draußen rumtouren.

Bis ich mich an der Kasse anstellte!

Vor mir fünf Leute – offensichtlich alle mit weniger Fressern daheim als ich: Sämtliche Wägen waren nicht mehr als bodenbedeckt gefüllt. Wegen des Mindestabstands reichte die Schlange aber bis zum Bier. Ich mich unauffällig beim Frankenheimer eingereiht und still verhalten. Quatschte auch ansonsten keiner, ist ja wegen der Aerosole immer noch gefährlich.

„HIER STIMMT WAS NICHT!“, kreischte plötzlich eine schrille Stimme.

Ich fuhr zusammen und peilte aus der Deckung die Lage. Besser man ist vorsichtig, man weiß ja nicht, was nicht stimmt. Zwischen Überfall, Klima und Ungeziefer explodiert einem schon mal die Phantasie.

War jedenfalls alles nicht richtig, die Kundin an der Kasse fuchtelte mit ihrem Bon: „Ich habe ja wohl nicht für 19 EUR eingekauft!“

„Zeigen Sie mal her!“ Hilfsbereit beugte sich die Kassiererin aus ihrem Plexiglasverschlag und streckte die Hand aus.

Die Dame wich erschrocken einen Schritt zurück. „19 EUR! Zählen Sie immer das Datum mit?“ Trotzdem rückte sie mit spitzen Fingern den Bon raus. Schön auf Abstand, Corona und so.

„Butter 1,49; Milch 1,10; Spargel 8,99 …“

„8,99? Nix da! Ich habe extra gefragt! Ihre Kollegin sagte 3,79!“

„Wenn ich den Spargel übers Kassenband ziehe, kostet er 8,99.“

„Das zahle ich nicht! Ihre Kollegin sagte: 3,79!“

„Da muss sich die Kollegin geirrt haben.“

„Mir egal, ich zahle das nicht!“

„Gut, dann nehme ich den wieder raus.“ Sie drückte den Knopf des Sprechfunkgeräts an ihrem Gürtel und bat um Schützenhilfe von der Chefin. Fingerabdruck einscannen, oder was die da immer authorisieren müssen, damit an der Kasse was rückboniert werden kann.

Nun dauert das natürlich ein Weile, bis so eine Authorisatorin bis zur Kasse vordringt. Ich vermute, sie ist im Markt noch mit anderen Aufgaben betraut und dreht nicht bloß Däumchen, bis mal einer schellt.

Die Wartezeit nutzten die Dame und die Kassiererin für ein kleines Pläuschchen. „Ich kauf doch keinen Spargel für 8,99! Letztes Jahr hat der 2,99 gekostet!“

„Gegen Ende der Spargelsaison kann das durchaus vorkommen. Aber, schauen Sie, jetzt beginnt die Ernte gerade erst. Da wollen alle Leute Spargel essen und es gibt noch nicht so viel. Jetzt verkaufen wir den natürlich nicht so billig!“

„Halsabschneider!“

In dem Moment tauchte leider die Chefin auf: „Tach!“ Die Kasse machte freudig „Pling!“ und die Kassiererin zählte 8,99 ab. Sie drückte der Dame die Münzen in die Hand und wendete sich mit einem freundlichen „Hallo!“ an den nächsten Kunden. Ganz Profi – ich könnte nicht so schnell umschalten.

Die Dame jedenfalls auch nicht, denn sie wetterte los: „Hallo? Was ist denn jetzt mit meinem Spargel? Ich gehe hier nicht ohne Spargel raus!“

„War Ihnen doch zu teuer.“

„Will ich heute Mittag kochen!“

Der Herr vor mir stöhnte und pochte auf seiner Uhr herum; die ältere Dame noch eins weiter vorne verlangte energisch nach einer zweiten Kasse.

Nun ist der Kassenbereich dort im Laden seit der Pandemie künstlich dermaßen verengt – selbst wenn ich mich bemüht hätte, wären die zwei Drängler nicht vor mir an der anderen Kasse drangekommen. Unsere Warteschlange ließ sich einfach nur nach hinten abstückeln und in den nächsten provisorischen Absperrgang zwischen süße Quängelware reinstopfen.

So kam es, dass ich, die ehemals Letzte, dann als Erste draußen vorm Laden stand – hingegen die Spargelliebhaberin weiter an Kasse 1 ihr Vorhaben darlegte.

Nun zieht sich das manchmal ein paar Tage, bis ich eine Story fertiggeschrieben habe und tageslichttauglich auffrisiert. Im Konkreten sprossen bereits zwei weitere Spargel-Saisonwochen ins Land, es waren eben etliche Feiertage zu verschlafen und ausgiebig Fahrradfahren will ich ja dann schließlich auch.

Gerade eben blätterte ich durch die Tageszeitung. Rechts unten preist eine Eckfeldanzeige: Spargel zum Schleuderpreis!

2,99!

Endlich!

Ich bin jetzt voll erleichtert!

Endlich wird die Dame mit Sack und Pack den Laden verlassen!

Endlich kann sie heimgehen und kochen!

Und nächstes Jahr wartet sie vielleicht einfach ein bisschen geduldiger.

Ende der Spargelsaison: jährlich am 24.6.!

Haut rein, Leute! ❤

Hauptsach gudd gess!

Lassen Sie mich mal wieder einen aus dem Cycler-Alltag erzählen, das macht die Stimmung hier immer so schön heimelig!

Wir leben ja im zweiten besonderen Jahr. An meiner Mobilität hat das nichts geändert: Die meisten Wege erledige ich schon immer mit dem Esel – auch die Einkäufe für meine vierköpfige Familie. Weil ich wöchentlich nur ein Mal losreite, können Sie sich bestimmt vorstellen, wie schwer bepackt ich heimwärts den Berg raufschnaufe.

Auf dem Hinweg geht es noch. Da flitze ich als dynamische junge Bikerin auf der Straße. Im Laden altere ich um 50 Jahre und deswegen schleiche ich dann wie eine orientalische Gewürzkarawane auf dem Weg durch die Wüste meiner Hütte entgegen. Ich und meine Säcke schwanken auch so ähnlich.

Versteht sich von selbst, dass ich dabei die Straße meide! Will ich schließlich auch nicht, dass – wenn ich schon mal das Auto nehme – vor mir ein altes Mütterchen auf der Straße lang japst und dabei fast das Zeitliche segnet!

Auf dem Heimweg vom Laden muss ich auch ein paar Kreuzungen mit Fußgängerampeln überwinden. Im April ’20, also mitten im ersten Lockdown, fiel mir auf, dass eine Fußgängerampel nach der anderen vom symbiotischen Schaltzyklus sämtlicher Verkehrsampeln abgekoppelt wurde und am Schaft einen gelben Anforderungstaster erhielt.

Jetzt habe ich schon immer etwas dagegen, solche Tatsch-Dinger anzufassen. Ich finde das ekelig, auch ohne Corona!

Selten draufzuhauen, kann ich mich ja noch überwinden – aber pro Fahrt zigmal so ein Ding abzufingern: Das schaffe ich nicht.

So verlegte ich mich zuallererst einmal aufs Warten, im Vertrauen darauf, dass die Ampel sich von selber ihres ehemals normalen Zyklus erinnerte. Tat sie nicht.

Als ich kalte Finger kriegte, hielt ich nach weiteren Passanten Ausschau. Fußgänger wären auch willkommen gewesen.

Passierte aber ebenfalls nicht. (Das liegt daran, weil ich als dauerhaft Homeoffice-Schaffende es raus habe, wann sich die wenigsten Mitbewerber draußen rumtreiben.)

Heim kam ich irgendwann trotzdem, behalte das Procedere aus Gründen aber für mich.

Wo ich nun selber bekennende Fahrradfanatikerin bin, zwinge ich natürlich auch meine Kinder, den Drahtesel zu benutzen. Ob die das wollen oder nicht: Bei Wind und Wetter wird Fahrrad gefahren! (Also fast bei Wetter! Bei Wolkenbruch, Schneefall und Blitzeis habe ich ein Einsehen. Kommen aber zum Glück alle drei Sachen selten vor – Klimawandel hat halt auch was für sich.)

Letztens goss es bei uns im Pott mal wieder heftig. Es war Freitagnachmittag und bereits den dritten Tag am Schiffen. Das Kleine war mit der Freundin zum Shoppen geradelt, denn im weiteren Verlauf des Nachmittags wollten sie backen. Sie besorgten eilig die Zutaten und befanden sich durchgeweicht auf dem Heimweg. Voll der Vorfreude.

Doch zwischen den Mädchen und der Küchensause lag voraus noch eine große Kreuzung. Hochfrequentiert, Freitagnachmittag noch mal mehr als unter der Woche. In Fahrtrichtung geht es zweispurig drauf zu, im Kreuzungsbereich verbreitert sich das bergan um zwei weitere Spuren für die Linksabbieger. Dort sortieren sich auch grundsätzlich fast alle ein, denn geradeaus weiter geht es zur Stadt. Was will man schon da?

Befindet man sich mitten auf der Kreuzung und hat die erste Insel mit den schönen, immergrünen Sträuchern hinter sich gebracht, kommen noch ein paar Spuren aus anderen Richtungen und ein paar hochfrequentierte Ausfahrten aus Sammelparkplätzen hinzu – ein heilloses Durcheinander! Weil das so unübersichtlich ist, bin ich mit dem Fahrrad noch nie über diese Kreuzung gefahren. Das ist mir zu gefährlich! Stattdessen biege ich immer einen Kilometer früher in die Pampa ab. Ich bike ja eh gerne.

Nun war das Ziel der Mädchen aber die Küche der Freundin! Mein Prärieweg machte da fahrtechnisch keinen Sinn. Deswegen beschlossen die kleinen Damen, die Kreuzung vermittels Fußgängerampel zu queren.

Sie verließen also den Radweg, rollten hintereinander um die Fußgängerampel herum und stellten sich ordentlich nebeneinander auf. Eine drückte auf den Taster, dann warteten sie.

Wie sie da so standen, scherte plötzlich ein Polizeiauto aus dem fließenden Verkehr aus. Es hielt auf dem Bürgersteig an, ein Polizist stieg aus: „Was treibt ihr denn hier? Was soll das denn hier werden?“

„Wir waren einkaufen, wir wollen heim.“ Sind halt ehrliche Mädchen und brave noch dazu.

„Aber doch wohl nicht auf dem Bürgersteig! Das ist verboten!“

„Wir haben Angst, über die große Kreuzung zu fahren.“

„Ab dem neunten Lebensjahr müssen Radfahrer die Straße benutzen! Ihr seid ja wohl schon lange älter als neun! Wer Fahrrad fahren will, muss sich an die Regeln halten!“

„Ist gut.“ Hätte ich an der Stelle auch gesagt.

„Das will ich nicht noch einmal sehen!“ Die Fußgängerampel schaltete auf Grün, der Polizist wendete sich zu seinem Auto, die Mädchen stiegen auf. „UND ÜBER DIE AMPEL WIRD GESCHOBEN!“

Natürlich hat der Polizist recht: Das Angetatsche am Schalter zur Grünforderung gehört sich echt nicht!

Gerade jetzt in Pandemiezeiten gilt es das dringend zu vermeiden!

Am sichersten wird es sein, ich mache das wieder wie früher: Ich chauffiere die Kinder einfach wieder überallhin mit dem Auto!

Genetisch stamme ich aus einer Familie von Fahrradfanatiker, das erzählte ich ja bereits. Die Einzige, die bei uns aus der Art schlägt, ist meine Mutter. Sie kann nicht einmal radfahren. Weil es jedoch ansonsten ganz gut passt mit ihr, stört sich keiner daran.

Jetzt verhält es sich aber so, dass noch nie einer von uns beim Fahrradfahren was gerissen hat. Keiner von uns strampelte jemals Tour de France mit, auch keiner bei der Friedensfahrt. Letztere verfolgte ich dafür aber frühere genauestens in der Zeitung. Und da landen wir auch stante pede beim Grund meines lebenslangen Freizeitradler-Statuses: Die Helme – früher auch viel treffender Sturzkappen genannt!

Breite Riemen aus Schwartenleder waren das damals, die längs und quer um den oberen Teil der Murmel rumgeschnürt die Kopfform solchermaßen eingequetscht betonten, dass ich immer an einen hölzernen Schraubstock in einem Folterkeller denken musste. Die Rennfahrerhelme meiner Jugend sahen total bescheuert aus!

Vor allem kannte man die bei uns im Städtchen in ganz anderem Zusammenhang! Fernab vom Radfahren trugen solche Dinger nämlich auch die Klienten des Hauptarbeitgeber des Städtchens – in der Geschlossenen.

Seit frühester Jugend hatte ich solche Bilder im Kopf: Ich durchquerte das Krankenhausgelände, um meinen Opa von seiner Arbeit in der Küchenverwaltung abzuholen. Manchmal standen in den Gebäuden vergitterte Fenster offen. Schon von weitem hörte man dann Schreie, die nicht von dieser Welt zu stammen schienen. Wenn das mit den Schreien war, wäre ich am liebsten umgekehrt, wusste ich doch, dass, wenn die mich drinnen entdeckten, wieder einer seinen Kopf gegen die Gitterstäbe hämmern würde. So lange, bis ihn ein Pfleger wegzog.

Wie die Lederhelme in der Psychiatrie aussahen, wusste ich deshalb so genau, weil meine Mutter den Friseurladen fürs Krankenhaus betrieb. Auch meine Mutter besuchte ich öfter in der Arbeit. Das war halt bei uns auf dem Land so. Einmal komm ich da hin, da wäscht sie gerade einer Patientin den Kopf. Der Kopfschutz liegt abgeschnallt daneben auf dem Frisiertisch. Ein Riemen baumelt ins offene Fach mit den Alulockenwicklern. Normalerweise begleitete ein Pfleger die mit Helm, weil sie unberechenbar waren. Heute hatte wohl keiner Zeit. Ich streckte den Kopf zur Tür rein, meine Mutter fauchte: „Geh heim!“

„Wieso denn?“ Gab ja keinen Grund abzuhauen und ich wollte von was Ungerechtem aus der Schule berichten. Gerade ließ ich mich in den Drehstuhl unter die Trockenhaube fallen, da entdeckte die unter der Brause mich. Ohne Vorwarnung tickte sie aus: Brüllte los wie am Spieß, drosch mit der Stirn auf den Waschtischrand, Blut spritzte, dann riss sie die Fäuste hoch und rannte mit Anlauf gegen den Spiegel. Die ganze Spiegelwand krachte runter, es klirrte und schepperte fürchterlich und in die Detonation hinein riss mich meine Mutter nach draußen auf die Straße. In ihrem weißen flatterdünnen Kittel sauste sie den Berg rauf zur Krankenhauspforte, Hilfe holen. Es war Winter.

Für mich sahen jedenfalls alle Helme gleich aus – bis auf die Farbe:

Die der Patienten waren braun, die der Radrennfahrer schwarz.

Meinen ältesten Freund Franky hielt der Broterwerb seiner Mutter als Krankenschwester im Ortsansässigen jedoch nicht davon ab, eine Karriere beim Radsport zu starten. Jungs sind modisch eben weniger anspruchsvoll.

Allerdings gab Franky sofort nach der Schule den Radsport dran, andere Dingen waren ihm wohl auf einmal wichtiger.

An der Stelle ein öffentlicher Appell an meinen alten Freund: Franky, befrei endlich Vatters Esel aus dem Keller!

Ich habe ihn damals beneidet, denn nur offizielle Radsportler gelangten an Rennräder. Für mich gab es bloß das Damenrad meiner Oma.

Sofort nach der Wende habe ich mir dann aber ein Rennrad im Katalog bestellt! Ein Traum von einem Rennrad – der Rahmen mit grün-gelb-blauem Regenbogen-Farbverlauf – ich taufte es Arpat.

Leider blieb Arpat und mir nicht viel gemeinsame Zeit – er ist mir in München gleich nach ein paar Monaten geklaut worden.

Weil ich deswegen – neben der Trauer! – von jetzt auf gleich ziemlich immobil im Münchener Stadtverkehr abhing, schenkte mir mein heute Angetrauter seinen schicken roten Faggin-Flitzer. Aus dem war er rausgewachsen und ich bin nun mal ein ganzes Stück kleiner als er. Trotzdem war mir das Rad etwas zu groß und so kaum es, dass ich im Lauf der nächsten Jahre ständig unter leichtem Nackenunwohlsein litt – weswegen ich die Rennradleidenschaft irgendwann in eine frischen Mountainbike-Liebe eintauschte.

Hielt 20 intensive Jahre – doch im letzten Jahr schwand mir die Lust …

Ich befürchtete schon, ich käme ins Alter, was mich echt mitnahm.

Eines Nachmittages – ich wollte mich eben zu meiner rituellen Radrunde um den See quälen – das Garagentor fuhr hoch und ein einziger leuchtender Sonnenfinger zeigte genau auf den roten Flitzer, der eingestaubt und verlassen an der Wand hing.

Augenblicklich durchflutete mich ein warmes Gefühl. Das floß mir vom Herzen direkt in den rechten Arm und ich wischte mit der bloßen Hand zwanzig Jahre Spinnweben und Vogelscheiße vom Rahmen. Was ein Zeichen! Das Rad blitze und funkelte im Sonnenlicht, es glich einer Wonne, es zu betrachten. Vorsichtig hob ich es aus der Halterung, pumpte Luft auf – und vom Tag an hat mich wieder die Leidenschaft gepackt!

Nun ist es jedoch so, dass die Technik auch beim Fahrrad im Lauf der Jahrzehnte Fortschritte macht. Die Laufräder drehen reibungsärmer, die Bremsen bremsen besser und die Schaltung zickt nicht nur weniger bei Temperaturunterschieden, man kommt überhaupt auch leichter an die Hebel, weil die nämlich umgezogen sind: vom Rahmen an den Lenker.

Das erzählte mir mein Mann alles, nachdem ich die ersten begeisterten Ausritte hinter mich gebracht hatte.

Wollte ich aber nicht hören, ich bin halt treu.

Nach einer Weile stellten sich meine vergessenen Nackenprobleme wieder ein – Gottseidank kam dann der Winter, da pausiere ich sowieso immer.

Im Frühjahr war ich mit meinem neuen Buch zu beschäftigt für regelmäßige Runden – bis ich wieder täglich aufs Rad stieg, wurde es Sommer. Aber dann gab ich Gas!

Weil wegen des Lockdowns der Kontaktsport meines Mannes flach fiel, fuhren wir nun täglich zusammen eine Trainingsrunde. Währenddessen, und vor allem hinterher, war ich zwar voll fertig – mein Mann fuhr trotzdem scheiße schneller als ich! „Das liegt an deinem alten Rad! Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen?“

Wissen Sie, wenn man täglich seine Wadl-Schwäche vor Augen geführt kriegt: Irgendwann wurde ich weich. „Okay“, gab ich eines Tages klein bei, „lass uns nach einem neuen Rennrad umschauen.“

„Hab ich längst!“ Mein Mann feixte. „Wie findest du das hier?“ Er reichte mir sein Tablet.

Ein schwarzer Traum aus Carbon, ich sage Ihnen weiter nichts!

„Willst du mal Probe fahren?“

Angefixt nickte ich.

„Dann komm mit!“

Ich war auf eine längere Autofahrt gefasst, nahm meine Jacke vom Hacken und griff nach einer Wasserflasche.

„Brauchst du nicht.“ Mein Mann sah zur Uhr. „Schlappen reichen!“ Er drückte den Aufmacher der Garage, das Tor fuhr hoch –

da stand, eng geduckt an meinen roten Blitz: ein rabenschwarzer Puma. Also, ein Fahrrad, nicht dass wir uns da falsch verstehen!

Mein Mann hatte jedenfalls die ganze Zeit Recht gehabt: Das neue Rennrad ist der Hammer! Ich fuhr nun viel schneller als vorher. Mit dem alten kam ich nur auf ein Mittel um 23,7 kmh – jetzt fahre ich die Vergleichsstrecke mit mehr als 28, wenn ich gut drauf bin.

Und weil ich jetzt viel weniger Zeit brauche, fahre ich weiter. Die kleinste Runde misst 23 km; eine normale 40 und sonntags gerne auch mal 50, da heize ich zum Baldeneysee. Hinterher tut mir aber auch dermaßen kräftig der Arsch weh, meine Beine brennen und meine Schulterblätter fühlen sich krank an: Da rühre ich den Rest des Tages keinen Finger mehr. Ich fläze dann fett auf der Couch und freue mich, wenn mir einer einen Kaffee vorbei bringt. Coronamäßig ist das auch ideal: Ich komme gar nicht mehr auf die Idee, unter Leute gehen zu wollen.

Aber kommen wir auf die Helme zurück!

Ich bin ja, wie eingangs aufgeschlüsselt, strikter Oben-ohne-Fahrer. Daran hat auch das neue Rennrad nichts geändert. Nun ist es jedoch so, dass sich mein Mann von seinem Umfeld hat beeinflussen lassen: ‚Oben ohne fährt die Fahrrad? Das geht absolut gar nicht!!‘

Mir ist solches Geschwätz ja egal, meinem Mann aber nicht.

Nachdem ich also den neuen Esel angenommen hatte, lag zwei Tage später ein Helm auf dem Sattel. Weiß und hellblau, farblich nicht ganz so passend. Ein wenig hatte mich das hysterische Gesülze auch unsicher gemacht: Ich setzte also probehalber den Helm auf.

Ging aber schon gleich damit los, dass ich nicht wusste, wohin mit meinen Haaren! Die binde ich nämlich aus Temperaturgründen immer am Hinterkopf zusammen, flechte den Schwanz zu einem langen Zopf und wickele den um den Gummi zu einem Vogelnest. Hält super fest und fühlt sich hitzetechnisch an wie eine Kurzhaarfrisur. Mit Helm läuft das aber nicht!

Da bräuchte es schon eine Dachluke, um das Nest rausbaumeln zu lassen!

So würde das jedenfalls nichts werden. Ich den Helm also kurzerhand an eines anderen Fahrrads Lenker gehängt – und ohne Helm losgesaust.

Am nächsten Tag verzichtete ich schlau auf mein Vogelnest und flocht mir stattdessen eine Boa, die ich gleich noch kuschelig mit um den Hals legen konnte. Im Hochsommer! Wer von Ihnen schon mal einen dicken Zopf im Nacken trug – und sei es nur zum Fasching – der weiß, wie verdammt fett der einem das Genick wärmt.

Mann, ich hatte schon gleich keine Lust mehr zu fahren!

Schleppte mich trotzdem in die Garage – Lust kommt beim Fahren! – setzte den Helm auf, guckte in den Spiegel: Dachte ich, mich tritt ein Pferd! Auf meinem Kopf ein großer Pilz! Schmaler Fuß mit lebhaften braunen Augen, riesiger Schirm obendrüber – Ich fahr doch nicht als Schwammerl durch die Gegend!

Ich das Ding also wieder an den anderen Lenker gehängt – und wieder oben ohne losgesaust.

Weil wir uns gerade zwischen zwei Corona-Lockdowns befanden, spielte mein Mann nun fast jeden Tag wie verrückt Fußball und ich fuhr wieder schön alleine.

Nach drei Wochen fragte mich der Gemahl beim Abendessen: „Wie kommst du mit deinem Helm klar?“

„Setz ich nicht auf.“

„Wieso? Was funktioniert denn nicht?“

„Sieht scheiße aus.“

Mein Mann zeigte mir einen Vogel. „Ohne Helm fährst du jedenfalls nicht!“

Ich lancierte ebenfalls einen ornithologischen Gruß in der Stirnmitte und verließ den Tisch.

Am nächsten Tag schmiss ich mich nach Feierabend eilig in megadünne Sportschale und stürmte in die Garage. Mit der rechten Hand wollte ich wie gewohnt das Rennrad aus seiner Halterung heben – blockierte da was. Ich beugte mich nah an die Führungsschiene, zu sehen, wieso das klemmte: Hatte so ein Depp das Rad an der Wand festgekettet!

Die Intention hinter der Maßnahme war mir schon klar – deckte sich aber nicht mit meiner Zielsetzung. Doch rechtzeitig, ehe ich mir ob des verschwendeten Afterwork-Ritts die Haare raufen konnte, durchzuckte mich ein roter GeistesBlitz! Den schnappte ich mir auch unverzüglich und düste los.

Mach ich nun schon seit ein paar Wochen so. Ich bin jetzt also wieder mit 23km/h unterwegs.

Man muss sich nur zu helfen wissen!

Hi Leute!

Zu keinem unserer freudigen Einheitsanlässe war es mir bisher gelungen, Euch diese alte Kriminalgeschichte rechtzeitig zu präsentieren! Genaugenommen war es mir schlicht überm Feiern entfallen.

Aber beim 30-Jährigen, da switchte mir der Fall rechtzeitig auf dem Schirm!

Schlummert seit fast 20 Jahren in meinen Dateien … 🙂

Ist bisschen ungewohnt länger, also legt die Füße hoch! ❤

Und frohen Feiertag übrigens! ❤

Die Brüder Kallauch

- I. Henning

Seit einer Stunde hockte Henning nun schon im Bad und starrte vor sich hin. Ruhig war es, aber nicht still. Durch das gekippte Fenster drang Kälte und der Fernsehlärm von nebenan. Dumpf ließen sich Stimmen aus anderen Wohnungen vernehmen; ab und an das laute Röhren eines Trabis – im Plattenbau wurde es niemals still.

Doch das nahm Henning kaum wahr. Er dachte an frühere, bessere Zeiten. Als er ein Lehrer war und es leidenschaftlich liebte, wenn die Schüler ihre eigenen Ideen entwickelten und sich vom Stoff des Lehrplans lösten. Einmal, kurz vor den Weihnachtsferien, hatte er ihnen ein Aufsatzthema gestellt: Das gefällt mir nicht, an der DDR. Seine achte Klasse war nach anfänglichem Zögern über sich hinausgewachsen. Wirklich alle schrieben sie fleißig. Vielfach klang noch ihr bedauerndes Och! in seinen Ohren, welches mit dem Pausenklingelzeichen ertönte. Einige Zeit später erschienen zwei Herren der Staatssicherheit und nahmen ihn mit. Sie ließen ihn nicht wieder gehen – für ganze vier Jahre nicht. Obwohl sein älterer Zwillingsbruder aktives Parteimitglied und für irgendein Ministerium tätig war. Erich hatte ihn nicht ein einziges Mal während der langen Haftzeit besucht. Naja, sicherlich sorgte ihn seine Karriere. Vermutlich konnte er es sich nicht leisten, mit einem politisch umtriebigen Bruder engen Kontakt zu pflegen. Spitzel gibt’s eben überall…

„Henning!“, rief plötzlich die Mutter aus dem Wohnzimmer, „Henning!“

„Ja?“ Henning gab mechanisch Antwort. Er wollte sich nicht von seinen Gedanken lösen. Heute morgen hatten SIE ihn plötzlich entlassen. Einfach so, ohne Vorankündigung. Einer der Aufseher war in seine Zelle gekommen: „Backn Se Ihre Siemsachn, Kallauch, in ner halbm Stunde ham Se’s überstandn!“ – Und dann stand er tatsächlich vor dem Tor.

Doch was sollte nun werden? Mit seiner Akte könnte er bestenfalls noch als Hilfspacker im VEB NARVA unterkommen.

„Schnell!“ – Die Mutter schrie: „Im Fernsehen!“

Henning betätigte den Spülknopf, zog die Hose hoch.

„Der Schabowski…“ – wieder die Stimme seiner Mutter. Im Treppenhaus wurde es lebendig. Eine Wohnungstür flog krachend gegen die Wand, Jubelgeschrei, Anfeuerungsrufe wie MACH HIN! und BEEIL DICH DOCH! waren zu vernehmen, schwere Schuhe donnerten den Flur entlang, die Treppe hinab. Ein schrilles WARTE! direkt vor der Wohnungstür. Henning schenkte sich das Händewaschen. Er stürzte ins Wohnzimmer. Die Mutter saß starr vor dem Fernseher. „Die Grenzen sind offen“, sagte sie fassungslos. „Schau doch… wir können rüber.“

Das Leben kam in sie zurück. Sie sprang auf, umhalste Henning. Widerstandslos wie eine Marionette ließ er es geschehen, starrte unverwandt auf die Mattscheibe. Dann riss er sich los. „Ich muss das selber sehen!“ – ratschte die Jacke vom Hacken und stürmte aus der Wohnung. Im Treppenhaus sechs Stockwerke Drängeln und Schieben nach unten – für gewöhnlich traf man hier weniger Nachbarn. Nicht einer der runterwärts Strebenden kam Henning bekannt vor – lange war er weg gewesen. Der Fahrstuhl steckte mit geöffneten Türen und einem Leib voller Menschen zwischen drittem und viertem Stock. Wohl dem, der laufen kann. Vorwärtsstrebende Menschen auf der Straße. Wie zur Maikundgebung oder zur Ferienzeit. Sie drängten Richtung Westen – glückliche, erwartungsfrohe Gesichter. Henning lief mit. Die Grenzen offen – sollte es sich um einen Scherz handeln oder einen Test und jeder, unterwegs zum goldenen Westen, würde einkassiert? Der nächstgelegene Grenzübergang hieß Oberbaumbrücke. Geschickt umrundete Henning eine Frau mit Kinderwagen; ältere Menschen und Leute mit kleinen Kindern kamen langsamer voran. Noch waren unterschiedliche Geschwindigkeiten möglich. Je näher die Grenze kam, desto dichter wurde der Menschenstrom. Aus Hauseingängen kamen sie, aus Nebenstraßen – von überall her drängten sie auf die Sonnenallee. Die Fahrbahn war mit laufenden Menschen verstopft. Scheinwerfer, Hupen – Autos kamen nicht weiter. Manch einer ließ sein Fahrzeug stehen wo es stand und lief mit. Schneller, schneller, ich will zuerst drüber sein. Hier hätte man zur Oberbaumbrücke abbiegen müssen. Es war unmöglich, aus der Masse auszuscheren. Der Mob walzte vorwärts. Henning mittendrin. Weiter vorn kam die Mauer in Sicht. Hell angestrahlt, wie es schien von beiden Seiten der Grenze. Darauf und davor herrschte Volksfeststimmung. Hunderte von Menschen vor der Mauer und nicht ganz so viele obendrauf. Sie lagen sich in den Armen, tanzten, weinten, lachten, tranken Sekt, schwangen Bierflaschen, stießen Victory-Zeichen in die Luft. Das war kein Test: Das war real! Sie halfen einander die Mauer zu erklimmen – eigenartig mühelos sah das aus. Hie und da fiel einer wieder herunter – gar zu dicht war das Gedränge auf dem Grat. Immer mehr Menschen strebten auf die Mauer. Bereitwillig halfen die Umstehenden. Langsam, ganz langsam, wurde Henning an das Bollwerk gegen den Kapitalismus herangeschoben. Zwei junge Mädchen neben ihm kreischte unaufhörlich. Andere auch, aber die standen nicht so dicht an Henning gepresst. Er versuchte, mit der linken Hand sein Ohr zu schützen. Fast schaffte er es nicht, die Hand zum Kopf zu führen – da war kein Raum. Die Schleife von Hennings rechtem Schuhband löste sich im Gedränge. Träge schliff der Schnürsenkel über den Boden – Henning beachtete es nicht. Eng wie in einer prall gefüllte Reisetasche ging es zu. Endlich erreichte er die Mauer. Die linke Hand vom Ohr zur Mauer führend, berührte er ungläubig den rauen Putz. Es wurde gedrückt und geschoben – wie einen Stützpfeiler drückte er den Arm gegen die Mauer: Abstand halten! So nahe… Er hätte nicht geglaubt jemals bis hier vorzudringen. Ein hilfreicher Arm streckte sich ihm von oben entgegen. Ein zweiter. Dankbar nahm er die anonymen Arme, die zu lachenden Gesichtern gehörten. Ein starker Arm packte ihn am Jackenkragen, zog nach oben. Seine Füße stemmten kletternd gegen die Barriere. Von unten wurde er geschoben. Hände pressten kräftig gegen seinen Hosenboden. Jemand stützte sein linkes Bein im Räuberleiter-Griff. Er schaffte es. Erst auf die Knie… dann aufrichten – Vorsichtig! – bloß nicht zu weit über den Rand beugen. Jetzt stand Henning gerade. Unfassbar! Die zuckende strahlend fremde Stadt lag ihm zu Füßen. Da erfasste ihn die Ekstase der anderen. Ihnen gleich, riss er jubeln die Arme in die Höhe, seine Beine tanzten den Rhythmus des Nachbarn. Von links wurde ihm eine Flasche König-Pilsener gereicht. Siegestrunken setzte er die Flasche an. Das Bier lief ihm rechts und links am Mund vorbei. Es störte ihn nicht. Als er die Pilsflasche weiterreichte, empfing er den Schlag einer freudentaumelnden Flasche Rotkäppchensekt zwischen den Schulterblättern. Er ruderte mit den Armen, wollte das rechte Bein austarierend in die Höhe werfen – allein das Bein ließ sich nicht abspreizen. Hennings linker Fuß stand auf dem offenen Schuhband. Wie festgebunden ruderte Henning und fiel ganz langsam kopfüber in den Westen.

Manchmal scheint das Schicksal einen nicht entrinnen lassen zu wollen. Die Menschenmasse im Westen hätte seinen Sturz abfedern müssen, wie Peter Gabriels legendäre Stage-Divings während seiner Konzerte – aber genau da, wo Henning herunterkrachte, teilte ein rechtwinklig von der Mauer weglaufender schmiedeeiserner Zaun, mit Lanzen als Spitzen, die Jubelnden. Henning starb am 10. November 1989 in einem Kreuzberger Krankenhaus.

- II. Erich

Sie riefen ihn zurück. Ohne eine endgültige Beurteilung abgeben zu können, sollte er Ungarn verlassen. Pflichtbewusst wie immer gehorchte er: brach seine Zelte ab und saß nun mit zwei Koffern im Express der Reichsbahn nach Berlin. Er hatte ein erster Klasse Ticket gelöst. Im Abteil der ersten Klasse reisten für gewöhnlich wenige Touristen. Weiter vorn saß eine Frau mittleren Alters, sicher Ungarin. Auffällig geschminkt, mit langen schwarzen Locken, die fast vollständig die Kopfhörer auf ihren Ohren verbargen. Sie schien zu schlafen. Im Abteil hinter ihm ein würdig aussehenden älterer Herr. Er saß bereits im Zug, als Erich im letzten Moment in Budapest zustieg. Geübt war Erichs Blick über die ausgebreiteten Unterlagen des Herrn geglitten. Deutscher; irgendetwas hatte er mit Wismut Gera zu tun. Über der grafischen Darstellung einer Bodenprobe stand die Adresse. Vermutlich sollen neue Uranvorkommen erschlossen werden, dachte Erich gleichgültig. Sein Magen knurrte – er hatte seit dem Frühstück nichts gegessen. Weitere Fahrgäste gab es nicht.

Erich machte es sich bequem. Er löste den oberen Knopf seines Hemdes und lockerte die Krawatte.

Ursprünglich war er gegen Ende des Frühjahres zur Diplomatenschule nach Budapest gerufen worden. Es galt, die hoffnungsvollsten Abiturienten unter die Lupe zu nehmen und Nachwuchs für das Ministerium zu rekrutieren. Um seiner Arbeit ohne besonderes Aufsehen nachkommen zu können, reiste er offiziell als Austauschlehrer für Geschichte. Reibungslos, wie immer, hatte das Ministerium dafür gesorgt, dass der Lehrer, welcher den Posten sonst innehatte, zum Austausch an eine Oberschule nach Dresden geladen war. Bald nachdem er seine Arbeit aufgenommen hatte, waren Karawanen von ostdeutschen Touristen gen Ungarn gezogen und der Run auf die westdeutschen Botschaften in Prag und Budapest begann. Erich konnte das nicht verstehen und ein großes Hassgefühl schwelte in ihm. Hass auf all die Flüchtlinge. Wovor flohen sie; was glaubten sie, im Westen zu finden? Meinten sie, wenn sie in Konzernen ausgebeutet würden, fühlten sie sich freier? War es der Überschwang, der sie lockte? In der DDR gehörte alle Macht dem Volke. Den Arbeitern und Bauern, den Kindern und den alten Leuten. Das war die Zukunft. Da konnte man Leben und sich frei fühlen. Da war Platz zum Entfalten und die Sicherheit um das Sein. Eine starke Grenze schützte dieses blühende Land. Eine starke Grenze und starke Soldaten. Sie verteidigten sein Leben, das der anderen Bürger und auch das dieser undankbaren Flüchtigen gegen die Angriffe des Kapitalismus. Die Lage war prekär. Waren es zu Anfang nur einzelne gewesen, die über die grüne Grenze flüchteten, sammelten sich die Ausreisewilligen bald zu Hunderten in den Botschaften. Seine Schüler versuchten wiederholt, mit ihm über die Vorkommnisse zu sprechen, doch er blockte. Zu Anfang tat er die Geflohenen als charakterlose Subjekte, vom Klassenfeind Verblendete, ab, dann, als ihrer Zahl mehr wurden, beschloss er, die offizielle Stellungnahme des Ministeriums abzuwarten. Akribisch notierte er derweil die Äußerungen der zu Überprüfenden und verwahrte sie in seinem roten Aktenordner. Die Stellungnahme blieb aus – es existierte kein Problem. Stattdessen war er heute abberufen worden. Zwei Telegramme brachte ihm die Sekretärin am Morgen in seine Unterrichtsstunde. Das erste vom Ministerium, er solle sich unverzüglich im Hauptquartier einfinden. Nicht ganz zehn Minuten später klopfte die Sekretärin erneut mit einem Telegramm zwischen den Fingerspitzen mit den abgekauten Nägeln: Das Telegram war von seiner Mutter. Er hatte es stirnrunzelnd gelesen, zusammengekniffen und in seiner Jackettasche verschwinden lassen. IN KÜRZE ERREICHEN WIR USTI! – ertönte die stark akzentuierte Stimme des Zugführers. Erich machte sich bereit. Gleich würden die tschechischen Zöllner kommen, er würde seinen Diplomatenpass vorweisen, der Zöllner würde ein wenig zusammenfahren und ihm pflichtschuldig und unterwürfig seinen Pass zurück geben. Erbarmungslos kniff der Hunger in Erichs Magenwände. Der Mitropa-Waggon war kurz nach Bratislava abgekoppelt worden, irgendein technischer Defekt.

Der Zug hielt am Transitgleis. Erich überlegte, ob er den Halt nutzen, einen Kiosk aufsuchen könnte. Er vertagte es – am Bahnsteig drängten dicht die Reisenden. Auch das 1.-Klasse-Abteil füllte sich. Vor Erich ließen sich vier mit Louis-Tränker-Rucksäcken beladenen langhaarige Typen nieder. Drei Männer und eine Frau. Sie trugen zerrissenen Hosen – in Allem recht ungepflegte Erscheinungen. Erich wollte gerade mit unmissverständlichem Ton auf die hintere 2.-Klasse verweisen, als die vier ihr anscheinend während des Einsteigens unterbrochenes Gespräch fortsetzten.

„Dat hasse wirklich im Fernseh gesehen, dat der Rene et geschafft hat?“

Das waren westdeutsche Klänge, die Erich vernahm. Da war er sicher. Nur in der Bestimmung des Dialektes nicht ganz. Ruhrgebiet, vermutete er. Schlagartig stellte er jedoch seine Überlegungen ein, als er die Frau antworten hörte: „Klar, Man, heute in’ner Tagesschau war et, dat war so ein Ausschnitt, dat war die Flucht vom Rene, wie er vor dem Kameramann durch dat Maisfeld rennt, bis nach Österreich rein…“

„Wat war’n dat für’n Kameramann?“ fragte einer der Langhaarigen dazwischen.

„Dat war einer von NBC. Der hat den Rene vor de Botschaft in Budapest angesprochen und zur Flucht angestachelt.“

„Und dat weisste sicher, dat dat der Rene war?“, fragte ein anderer.

„Dat war eindeutig. Dat war der gekringelte Zopf und der dämliche sächsische Dialekt.“ Die vier lachten.

Erich verhielt sich still und lauschte angestrengt. Einer kam ihm zu Hilfe. „Wat macht’n jetzt der Dynamo Dresden, wenn sich der hoffnungsvolle Nachwuchsspieler in’n Westen verdrückt?“ Erneutes Gelächter.

„Dat nächste Freundschaftsspiel gegen MSV-Duisburg verlieren!“ Sollte es sich um Rene Gobel handeln? Erich ließ sich gegen die Lehne fallen.

„Ihre Fahrkarte, Bitte!“ urplötzlich war die Schaffnerin neben ihm aufgetaucht. Mechanisch zog er seine Fahrkarte aus der Jackettasche. Ohne dass er es merkte, fiel dabei das Telegramm der Mutter zu Boden. Lächelnd reichte die Schaffnerin Erich das gelochte Ticket. Sie ging weiter zu den Langhaarigen. „Sie haben nur eine Fahrkarte für die zweite Klasse gelöst!“, hörte er die Kontrolleurin streng sagen. „Sie müssen Nachlösegebühr zahlen!“ – Die Langhaarigen warfen ihren ganzen Charme ins Zeug und begannen mit der amtlichen Person zu verhandeln. Erich hörte nicht mehr hin. Er hatte das auf dem Boden liegende Telegramm entdeckt. Unauffällig hob er es auf und faltete es zwischen seinen Händen geschützt auseinander. „Henning kommt raus STOP Amnestie STOP M. STOP“ Unter viel Gelächter brachen die Langhaarigen in die 2.-Klasse auf. An der Tür prallten sie mit einer Herde grölender Halbtrunkener zusammen, die in einer Freudenpolonaise durch den Zug rumpelten. Erich konnte nicht verstehen, was sie jubelten, so heiser waren sie. Er schnappte den letzten am Kragen und bellte: „Was gibt’s zu feiern?“